La Vie quotidienne

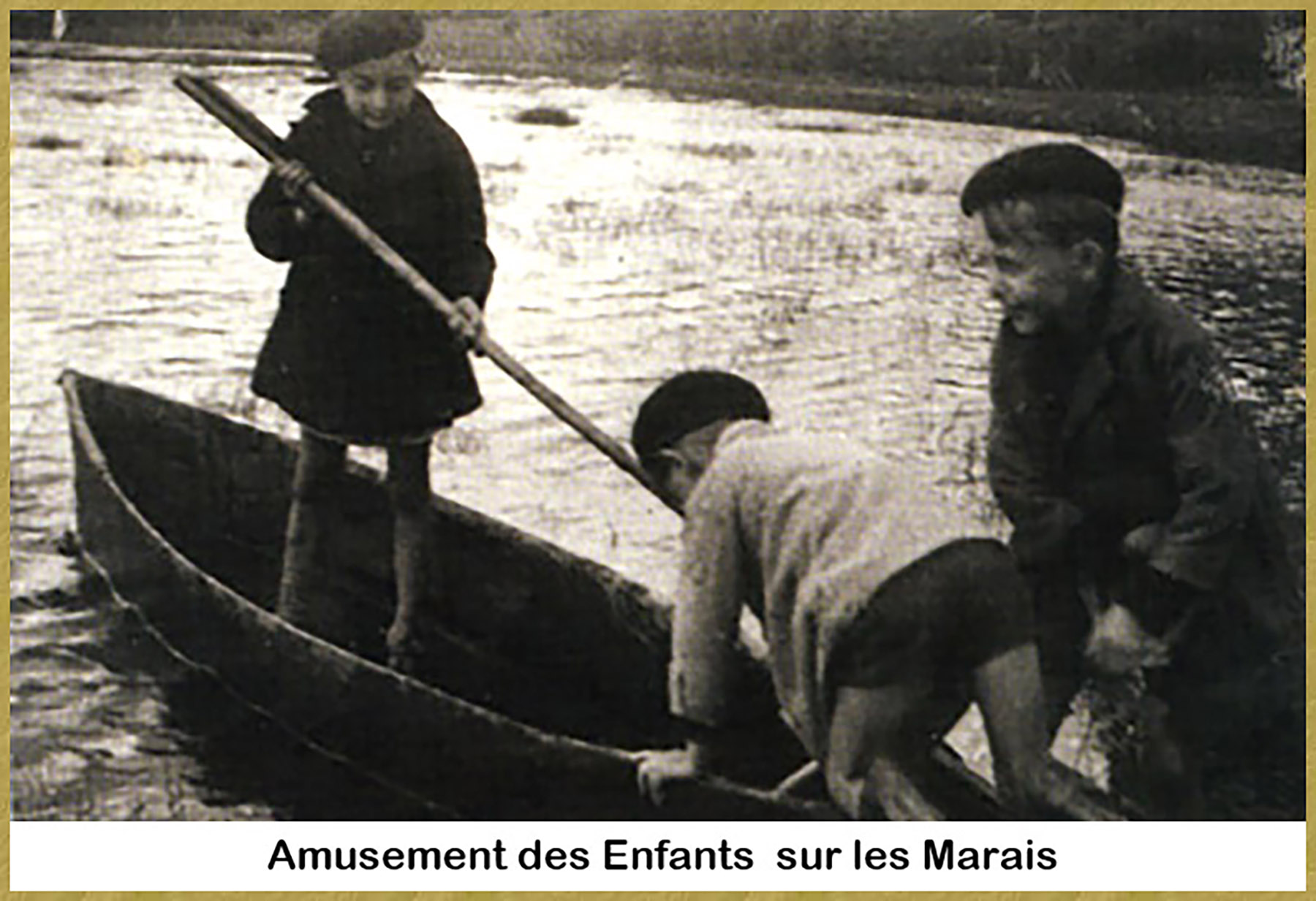

II [8] Y a de cela 40 ou 50 ans, le marais de GLÉNAC était une grande mare traversée par des courants d'eau. Des canots, des chalands construits par les artisans du pays, y accostaient le long de ses rives et les lavandières venaient laver leur linge au bord de ses courants. C'est vrai qu'à cause de cette étendue de marais appelée « mortier de Glénac» GLÉNAC était un village de pêcheurs.

Presque chaque famille avait un bateau et pratiquait la même pêche que l'on retrouve dans la Vallée de l'Oust. N'oublions pas la pêche à la talmoche qui se pratiquait à la tombée de la nuit, lors des grandes crues (on enfilait les vers de terre sur un fil et l'on attachait ce fil à une petite gaule).

En effet, tous les ans, ces marais étaient inondés et le limon qui s'y déposait était très fertilisant pour le foin.

Fin juin, début juillet, se pratiquait la fenaison, et après, liberté totale pour les vaches et les « patous ». Les vaches se rassemblaient en un seul troupeau, après avoir échangé quelques coups de cornes. D'autres aimaient le « yagé » (sorte de jonc) et y passaient des après-midis dans ce mortier, où le soir, il fallait les déloger en empruntant un bateau. D'autres, plus excellentes nageuses, traversaient pour paître sur ces petits ilots appelés « butteaux », et allaient même jusque sur le marais de St Vincent et rentraient le soir.

Quand on gardait les vaches au bord du « Mortier »

L'eau (1) a toujours été un élément spécifique du paysage glénacois. Glénac qui doit son origine : la vallée de l'eau. La vallée elle-même ne s'est pas beaucoup modifiée depuis les temps anciens, se contentant de changer de visage suivant les saisons et au gré des crues. Plus esthétique avec ses eaux en hiver, le marais ou mortier revêt pour ceux qui le connaissent un aspect bien spécial en été.

Les foins coupés, rasés de prés, les prés ressemblent plutôt à une immense pelouse jaunâtre qui ne demande d'ailleurs qu'à reverdir à la faveur d'une petite ondée.

Depuis les opérations de remembrement, de nombreuses clôtures sont apparues délimitant les diverses parcelles où paissent les vaches désabusées. Peut-être s'ennuient-elles ?

Le temps n'est pas si lointain, en effet, où toutes les bêtes (environ 80) du marais se retrouvaient en bandes et circulant librement du « Pré-Viconte » aux « Prés-Chaoues ».

Il faut dire que garder les vaches « au marais » était tout un art : il vous suffisait de les laisser « lutter » une bonne fois. Après la bagarre, elles se reconnaissaient « un chef » (souvent une vache assez vieille) et vous pouviez les rentrer tranquillement ! Le soir,… On retrouvait parfois une corne sur le lieu de la bataille et gare à vos fesses si la corne en question était justement celle de l'une de vos vaches !

Mais ces quelques ennuis étaient vite oubliés et, le troupeau paissant en paix, vous, les gardiens, pouviez aussi vaquer à vos occupations, c'est-à-dire oublier exactement la raison pour laquelle vous étiez au marais. Résultats : au bout de quelque temps, les bêtes, peut-être fatiguées de l'herbe ou désireuses de vous déranger dans vos jeux, allez savoir ! Elles se retrouvaient à brouter les choux ou les « lisettes » dans les champs, elles adoraient aussi les pommes ! . ..

Les enfants de même, d'ailleurs. Au moment des dégâts, les gardiens étaient fort occupés à cuire les pommes sous la cendre dans un four habilement construit dans la terre d'une douve ! Ce qu'elles étaient bonnes ! Tous ceux qui en ont dégusté vous le diront. Depuis, elles avaient le goût du fruit défendu, puisque chaque gamin savait pertinemment qu'il n'avait aucune permission de chiper les pommes de « loquard » ou de calvin de M. Untel, ou encore de se servir largement au châtaignier voisin.

Mais nous avions largement besoin de tous ces produits, spécialement pour les grandes fêtes de mariages auxquelles tous les enfants du marais jouaient tous les ans. Oh ! l'ambiance était terrible : des déguisements (vêtements et feuilles), des chants que nous reprenions avec entrain. Le plus « braillé » était sûrement : « Allons voir les marmitons, voir si la soupe est prête. » La soupe était pour la chanson. Nous, les gosses, nous en avions horreur. Au menu, vous pouviez avoir « pommes cuites », poires dérobées à Marianne à la « Guchée », gâteaux ou bonbons sérieusement économisés depuis plusieurs jours, sucres que notre mère avait laissés à notre portée et comme boisson ? Du vin. Oui, chers parents!... mais continuez de lire : ce vin était de fabrication artisanale : de l'eau que vous puisiez à la rivière (elle n'était pas encore polluée) et des mûres écrasées et mélangées : le tout dans de vieilles bouteilles de sirop récupérées après l'hiver.

Les distractions

Pendant ce temps, les « patous » s'amusaient avec des jeux qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Des fours creusés le long des douves : pour cuire des pommes, des mûres avec du sucre cuites dans des couvercles de boites de cirage (il n'y avait pas beaucoup de boites de conserves à l'époque), des mûres que l'on écrasait dans des feuilles de châtaigner, des poupées de chiffon pour qui on confectionnait des habits avec des restes de tissu, etc. Pour les garçons, la "pétoire et la "pipette" et les bagarres entre les « ventres jaunes » de Glénac et les « culs pourris » de St Vincent.

Baignade

En été, la rivière est utilisée pour la baignade et, en hiver, le marais gelé est transformé en patinoire. Tous les gosses descendaient pour " puer" sur la glace. Les dimanches, c'était le rendez-vous des familles pour pique-niquer et les promenades le long des rivières qui bordent ce marais. Il y a une cinquantaine d'années, les hivers étaient plus rigoureux et, le marais gelait, alors c'était des parties de glissade sur la glace. Et puis, le petit monde rural a disparu, les vaches ont été vendues et le remembrement est arrivé et maintenant, il y a peu de crues. Le chenal a été creusé, quelques anciens bateaux résistent encore ; mais de plus en plus de bateaux de tourisme accostent à Glénac

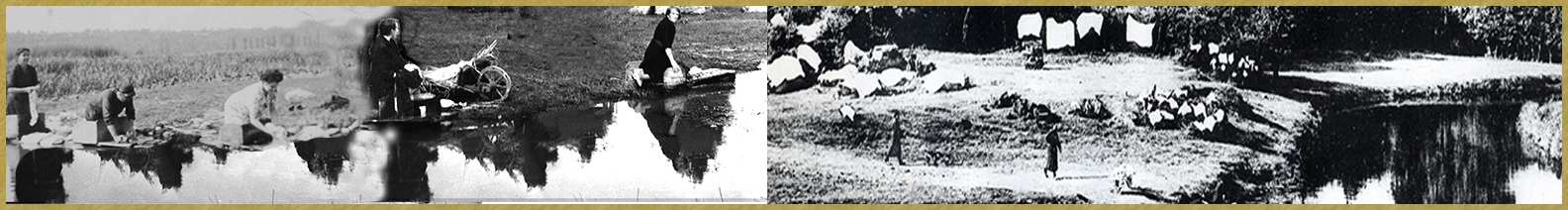

Les Lavandières ou Laveuses

La Lessive autrefois

La Saponaire : Herbe à savon

Quand le savon vient à manquer, les femmes se rendent au bord des ruisseaux ou au pied de quelques talus secs pour y cueillir l'herbe à savon. La saponaire officinale est une plante commune, vivace. Elle fleurit de juin à septembre. Toutes les parties de la plante, même la racine, moussent légèrement, froissées dans l'eau. Cette mousse a un pouvoir détergent connu. Au Moyen Âge, elle était utilisée pour dégraisser la laine des moutons. La plante s'appelait alors « herbe à foulon ». À la même époque, elle était utilisée dans les léproseries pour nettoyer les plaies des lépreux, remplacée plus tard par des bains de soufre. La saponaire officinale s'installe aujourd'hui comme plante ornementale dans les jardins.

Pour Rincer : Iris et Aunée.

Le temps de la buée, le linge est déposé dans une cuve, sur le dessus une étamine contient la cendre de bois de pommier et quelques feuilles de laurier sauce. L'eau bouillante passée en imprègne les vêtements. Plus tard, on utilise, dans la lessiveuse, des morceaux de racine d'iris des marais ou de l'iris des jardins pour redonner sa fraîcheur au linge. Le savon et les détergents (cristaux de soude) remplaceront les cendres, mais il fallait toujours frotter et taper le linge.

La Lessive ou la buée

Quand le linge était très sale, on faisait tremper les couleurs la veille, dans une lessiveuse. Dans celle-ci, on mettait de l’eau, de la lessive, on portait le tout à une température pas trop élevée, on retirait la lessiveuse du feu puis on mettait les couleurs pour laisser tremper jusqu’au lendemain.

Ensuite, on procédait au frottement du linge.

Pour cela, les laveuses utilisaient une planche sur laquelle elles frottaient le linge et un battoir qui servait à mieux faire, pénétrer le savon dans les fibres des tissus.

Qu'il devait être pénible et usant de rincer et laver le linge à genou, dans une caisse remplie de paille, dans l'humidité et le froid . Elles frottaient le linge avec du savon et, après, avec une brosse à chiendent . Toute la matinée, on entendait le bruit des battoirs ; quand, par chance, deux ou trois laveuses travaillaient ensemble, les langues allaient bon train entre deux coups de battoir.

Ensuite, pour le blanc, les femmes mettaient sur un feu, sur un trépied, parfois même sur des pierres, une grosse lessiveuse à la carapace toute noire de suie, restes des multiples chauffes précédentes, pleine de linge , d'eau et de lessive, qu'elles portaient à ébullition.

Le linge, une fois ,sorti de la lessiveuse, était rincé plusieurs fois dans l’eau. Pour cela, les laveuses s’agenouillaient dans leur caisse et lançaient dans l’eau les grands draps ou linge qu’il fallait tenir d’une main ferme, puis les ramener en tampon sur la planche et les battre à coups redoublés avec le battoir qui faisait sortir la lessive et refaire plusieurs fois ce même geste.

Ensuite, elles saisissaient, avec une voisine laveuse, le drap par les deux extrémités et le tordaient, en le tire-bouchonnant pour l'essorer.

Après, le linge était étendu au soleil sur l'herbe de la place ou des prés, parfois sur de courtes « palisses ». On pouvait aussi le suspendre sur un fil tendu entre deux arbres ou deux grands piquets.

Le soir venu, dès lors que ce linge était bien sec, il était chargé sur des brouettes, ramené à la maison et enfin plié sur des chaises.

Deux jours plus tard, les chemises des hommes, les serviettes et mouchoirs étaient repassés. Le reste, sachant que tout avait été « contre plié », ne demandait aucune précaution supplémentaire et était rangé dans les armoires .

Le domaine des femmes

Le lavoir était le lieu privilégié des rencontres féminines, un peu comme le cellier pour les hommes. Les nouvelles du village circulaient vite et les langues allaient bon train.

Sources

8] Association Patrimoine Redon

[9] Annales de l’A.P.P.H.R 1999